唯一称谓中国台湾省,台湾被称作

- 43

- 2025-03-07 12:53:01

- 55

台湾自古以来就是中国的领土,在古代时有哪些名称?有何依据?

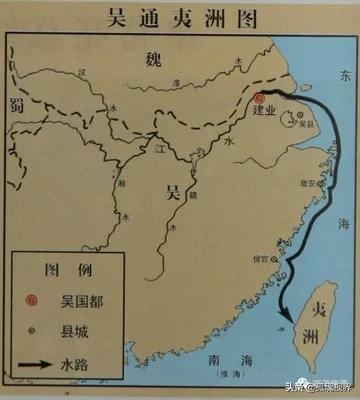

台湾自古以来就是中国的固有领土。早在三国时期,也就是公元230年,吴国国王孙权就派遗将军卫温与诸葛直率领一万名官兵到达夷洲,也就是现在的台湾。当时规模之大,时间较长,经历了一年之久。后来由于疫情流行,大部分人员死去,他们才不得不将幸存者带回国内。不过这次他们了解到了台湾的情况,还写了有关台湾的水土人情的书叫《临海水土志》。到了公元607年,隋炀帝令羽骑尉朱宽与海师何蛮一同前往台湾,经过艰难的航行,终于到达目的地——台湾(当时称琉球)。这次只短暂的停留就折返。

到了公元610年,又派遗陈棱与张镇州率领现在的浙江金华、永康(当时称东阳)等地官兵万余人,从广东潮州(当时称义安)起航,到高华屿,最后到达琉球,即台湾。当时当地百姓以为是商人的商船,还纷纷前来贸易。

根据历史记载:不论从地理方位、民居、政治、衣着、兵器、或风俗习惯、丧事,中国地理学家记载的琉球就是现在的台湾。此外,大陆、台湾和日本许多学者也都主张琉球就是台湾。根据我国的史书记载,相互印证,我们与台湾岛的历史渊源流长。就是到了唐朝时期,根据史书记载,我国还把现在的台湾称为琉球。到了十二、十三世纪,中国的宋朝和元朝还在台湾的澎湖岛设立了行政机构,称为澎湖巡检司,管理着台湾以及澎湖岛一切事务。1661年,郑成功打败了荷兰殖民者,1662年,郑成功正式设立承天府,全面治理台湾岛。1683年,清政府进军台湾,1684年设台湾府,归福建省管辖。公元1885年,为了便于管理,清朝派刘铭传为台湾第一任巡抚,正式设立台湾省。

1945年8月,世界反法西斯战争和中国抗日战争取得胜利,台湾及附属岛屿依照中、美、英签署的《开罗宣言》和中、美、英、苏签署的《波茨坦公告》规定,归还中国所有。并于10月25日,同盟国的受降仪式在台北举行,中国政府向世界宣布:台湾及其附属岛屿重新归中国管辖!

然而,时至今日,台独分子和西方某个国家,罔顾事实,妄图把台湾从中国分裂出去!当然,这只是痴心妄想,这种阴谋是永远不能得逞的!

首先谢谢邀请。台湾自古以来就是我国不可分割的领土!早在春秋时期,称台湾为“岛夷”。战国初期的重要史籍《尚书.禹贡》称,中国当时分为九州,台湾归属扬州范围。

2.先秦时,称台湾为“瀛洲”。秦灭汉兴,称台湾为“东鯷“。三国时,又称台湾为“夷洲”。

3.隋唐至宋朝时,称台湾为“流求”,元朝时,又称台湾为“琉球”。

4.明朝初叶,称台湾为“东番”,商船横渡海峡时,习惯上以台湾北部高山为辨别方向的标记,因山势如罩鸡之笼,故又称为“鸡笼”。渔民们常在台湾西部港口修船补网,称港口为“魍湾”,后来泛指台湾。

5.明朝中叶,台湾又有了“大湾”、“大员”、“台员”之称。福建沿海人民又称之为“埋怨”。

6.明朝万历年间,因台湾“地形如弯弓,浮海如平台”,遂称之为“台湾”。

7.1662年2月1日,民族英雄郑成功打败了盘踞台湾38年的荷兰殖民者,次年改台湾为“东都”。后来,其子郑经又改东都为“东宁”。

8.1663年,康熙帝派施琅进击台湾,恢复台湾名称。1684年清政府设立台湾府,“台湾”名称沿用至今。

“台湾”,一名源于居于今台南安平的平埔族、西拉雅族“ 台窝湾”社的社名,意为滨海之地,并取全称中的“台”字作为 简称。 明朝万历年间官方正式启用“台湾”一词。

春秋战国时期称台湾为“ 岛夷”; 秦朝称“ 瀛州”; 三国时期称“ 夷洲”; 隋朝至元朝称“ 流求”。 明朝中期以后民间对台湾的称呼很多,如“ 鸡笼”(指台湾北部)、“ 北港”(台湾西部沿海的通称)、“ 大员”、“ 台员”、“ 台窝湾”(指今台南安平地区附近),官方称为“ 东番”。 郑成功改称“东都”,后郑经改为“ 东宁”。清朝更名为“台湾”,并设置台湾府,隶属于福建省,这是台湾的正式定名。而台湾由于物产丰富,又称“ 宝岛”。

葡萄牙人称台湾为“ 福尔摩沙”( Formosa),源于葡萄牙语Ilha Formosa,意为“美丽之岛”,在1950年代前是欧美对台湾的主要称呼。日本古代曾称台湾为“ 高砂”、“ 高砂国”、“ 高山国”。

先秦时,台湾被命名为“瀛洲”;

秦灭汉兴,称台湾为“东瀛”;

三国时,又称台湾为“夷洲”;

隋唐至宋朝时,称台湾为:“流求”;

元朝时,又称台湾为“琉球”;

明朝初,改称台湾为“东番”;通商船渡海峡时,习惯以台湾北部高山为辨别方向的标记,因山势如罩鸡之笼,故又称“鸡笼”。

渔民们常在台湾西部港口修船补网,称港口为“魍湾”,后来泛指台湾。

明朝中期,台湾又有了“大湾”、“大员”、“台员”之称谓。

福建沿海渔民又称之为“埋冤”,因为在开发台湾过程中,不少大陆渔民或遇风浪葬身鱼腹,或水土不服客死他乡,“其状其惨,故以‘埋冤’名之”+见清施鸿保《闽杂记》。以上四个名称与闽南土语“台湾”的读音相同,故称之。

明朝万历年间,因台湾“地形如弯弓,浮海如平台”,遂称之为“台湾”。

1662年2月1日,民族英雄郑成功一举打败了盘踞台湾38年的荷兰殖民者,收复台湾,次年改台湾为“东都”,后来,其子郑经又改“东都”为“东宁”。

台湾是中国神圣领土不可分割的一部分,台湾岛是中国的第一大岛,位于祖国东南沿海的大陆架上。台湾扼西太平洋航道的中心,是中国与太平洋地区各国海上联系的重要交通枢纽。

台湾自古以来就是中国领土的一部分,历史记载宝岛台湾的别称分别有: 蓬莱、贷舆、员峤、瀛洲、岛夷、 夷洲(三国时期)——流求(隋唐朝代)——琉球(元朝)——小琉球(明朝)——台湾(清朝,一直至今) 。

公元230年,三国时期吴国君主孙权派遣大将军卫温率水军一万到达被他们称为“夷洲”的台湾,这是史书为证的中国王朝第一次与台湾的联系。这次台湾之行历时一年,最后因为疾病流行,水土不服,官兵死伤十之八九,最后则带着数千名台湾居民回到大陆。 带回来的台湾人,介绍了许多有关台湾的情况。

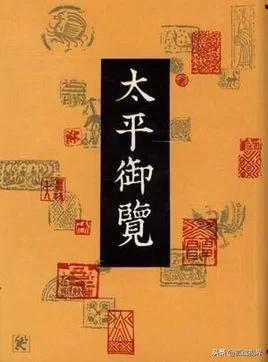

几十年后,吴国临海郡太守沈莹根据从台湾返回的吴国官兵和带来的台湾居民介绍的情况,在公元264至280年间写下《临海水土志》(见《太平御览》第780卷 )一书。他称这片海上的土地是“夷州在临海东南,去郡二千里,土地无雪霜,草木不死,四面是山,众山夷所居。山顶有越王射的正白,乃是石也。此夷各号为王,分划土地人民,各自别异。”“土地饶沃,既生五谷,又多鱼肉。”还介绍了当地的物产、人民、风情、工具、古迹等,其中的“山顶有越王射的正白,乃是石也”,则证明了在春秋战国时期,台湾为越国的版图。

书中地描述让人们对当时的台湾有了形象的认识:夷州在临海郡东南2000里,当地气候炎热,没有霜雪,草木四季常青,四面是山,土地肥沃,种植五谷,多产鱼肉,纺织细布,冶炼铜铁。居民为在高炎热气候中保存食物,把鱼肉卤在在大陶罐中,不仅自己当作佳肴,还用来招待客人。男女婚嫁乃由父母决定,女孩子出嫁后都要打掉上面的门牙。居民分为不同部落,各有自己的土地和首领。首领召集民众时,用木棍敲击中间掏空的木头,声音可传四、五里远,居民听见后纷纷赶来。打仗时将敌人的头砍下来,挂在院中的大木杵上,几年都不摘下来,以彰显自己的战功。 这是世界上第一次较为完整记载台湾风情的文字,中原人对台湾有了初步肯定、明确的认识。

到隋代,隋炀帝在大业3年(607年)先后派出羽骑尉朱宽、海师何蛮等人两次前往当时被称为“流求”的台湾,因语言不通,第一次带回一名台湾人,第二次带回一些布甲。大业6年(610年),隋炀帝又派出武贲郎将陈稜及朝请大夫张镇州率兵万余人,从广东义安(潮州)起航,前往台湾,当地人以为这是中原的商船,这说明当时大陆商人经常前往经商,也说明台湾人已经熟悉经商贸易。只是陈稜与当地酋长谈判不顺利,刀枪相向,并带了数千名当地居民返回大陆。在台湾中部地区的彰化市,有一条街名叫“陈稜街”,它就是为了纪念这位隋朝将领的故事。

经过三国到隋唐的长时期的演变,闽粤一带向台湾的移民也逐渐增加,到宋代时已经出现较多的往来和经济活动,为便于管理,开始在台澎地区设立管理机构,澎湖已列入福建晋江县版图,这在台湾开发史上是第一次。台澎地区正式纳入宋代版图。

朝代更迭,皇者变换,但是台湾归属从来没有改变过。 中华少数民族第一次控制中原的是元朝。元朝控制中原地区后,按照惯例需要进军没有到达过的疆土,故于至元28年(1291年)10月,派出海船副万户杨祥为宣抚使,与礼部员外郎吴志斗和兵部员外郎阮鉴率兵6000余人进军台湾。由于语言不通和航海知识不足,无功而返。到公元1335年,元朝正式在澎湖设立“巡检司”。巡检司,级别不高,属九品。“职巡逻,专捕获”,捕捉罪犯,兼办盐课,但这是中央政府派驻台澎地区的第一个行政执法机构。自此以后,中央王朝开始派员管理台澎地区。

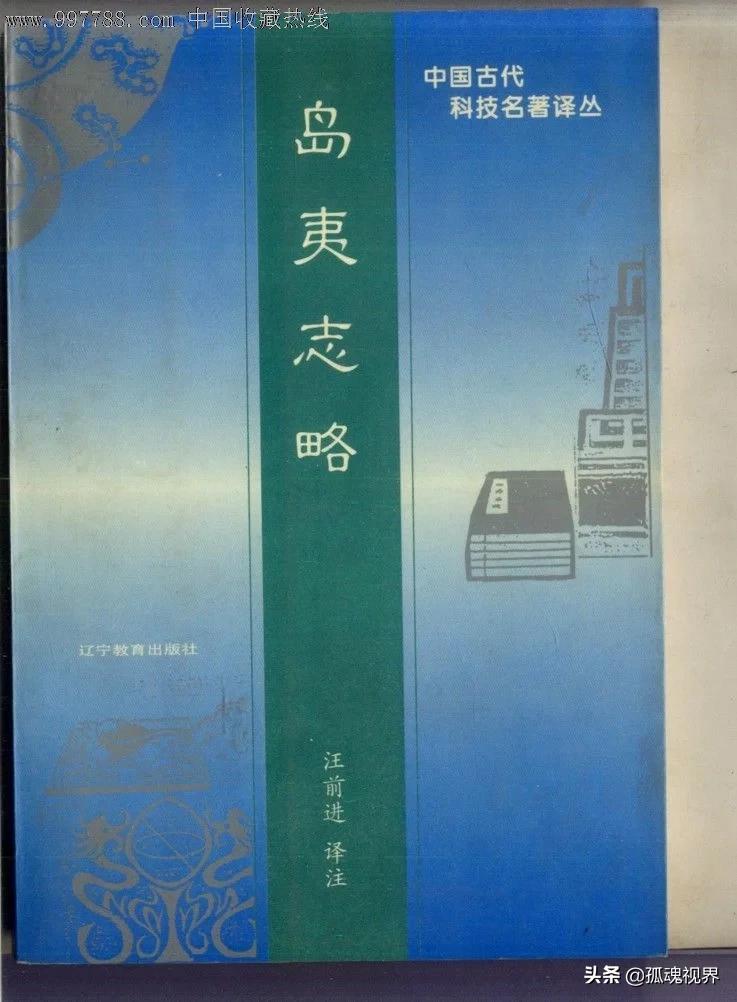

元朝有一位旅行家,名叫汪大渊,他到过许多地方游历,在至正年间搭商船到台湾和澎湖,后写出《岛夷志略》。书中说台湾:“地势盘穹,林木合抱,土润田沃,宜稼穑。气候渐暖,地产沙金,黍子、硫磺、黄腊、鹿豹……海外诸国,盖始于此。”从人们可以到台湾旅行及两岸商业活动中,可以看出当时台湾和大陆的来往已经很多,已经成为互补性的经济活动和日常性的社会往来。

明朝的海禁政策,导致东南沿海海盗盛行,为保卫沿海地区不受海盗侵扰,明朝朝廷在基隆、淡水二港派驻军队,防止海盗利用台澎地区作为搔扰东南沿海的基地,这是中央政府第一次在岛内驻扎军队,保卫海防。高雄凤山有特产“三宝姜”,就是明代郑和下西洋到达台湾时留下的,这是中原到达台湾的第一支大规模的商队。为保卫台湾,在以后的岁月中,先后出现了郑成功收复台湾、康熙皇帝统一台湾等重大军事活动。

1683年,清政府统一台湾后,在台湾本土内正式设立台湾府,下辖台湾、凤山、诸罗三县。台湾府隶属于福建省管辖,后改为2府8县4厅。清政府对台湾地区已经建立了完整的统治机构、制度,进行有效管理。 西方殖民者东侵以来,美国、日本、法国等列强先后在台湾进行军事挑衅,加剧了中国边疆领土危机。

在这种情况下,清政府上层在如何治理台湾的态度和方式开始出现变化,由“防内变为主”改为“防御外侵为主”,清朝督办南洋海防事务的福建船政大臣、后任钦差大臣的沈葆桢、福建巡抚丁日昌等人,把台湾称为“七省藩篱”、“南北洋关键”、“中国第一门户”,一再反复强调台湾地位的重要性。他们还多次上奏折,建议在台湾设立行省,以加强吏政,有效管理孤悬海外的台澎地区,巩固海防。

在台湾设省的建议在当时的边疆危机下,有了实现的可能。这一建议最早是丁日昌在1874年间提出来的。第二年11月沈葆桢提出,在闽浙总督名下设立“福建巡抚”,马店。1876年春新任巡抚丁日昌无法按期驻台湾,奏请朝廷另派重臣常驻台湾,改设“台湾巡抚”,这样实行3年的“冬春驻台”改为台湾单设巡抚。

直到1884年6月,清朝才派出直隶提督刘铭传加封巡抚衔,督办台湾政务和防务。不管影视作品把他说成什么样子,刘铭传确实是一个有作有为的官员。 刘铭传到任不久,正逢中法战争爆发,从总体上看军事上没有失败的中国,在政治上再次惨败,面对危机,加强台湾防务尤为必要。闽浙总督杨昌浚、钦差大臣督办福建军务左宗棠,于7月再次上书,要求在福建台湾两地“巡抚分驻”、“建省分治”。

光绪11年(1885年)10月12日,垂帘听政的慈禧太后,在下旨创建海军的同时,下旨同意诏请左宗棠的奏请,福建政务由闽浙总督兼管,将福建巡抚改为台湾巡抚,正式下诏在台湾建省。到1888年正式实现闽台分治,台湾单独设省,由原来的2府8县4厅增为3府11县4厅1直隶州,后又增设南雅厅。首任福建台湾巡抚为刘铭传。

正是这位巡抚,打开了台湾的近代经济发展之门。 历史沿着应该有的轨迹走到现在,在“巡检司”设立、充满风雨的550年之后,台湾成为清朝的第20个行省。台湾省建制的建立,对外主要是为了巩固东南海防,防御外国列强的侵略,加强军事防务;对内则开始近代工业化过程,开矿、邮政、交通、垦荒、教育事业等相继发展起来。从此,台湾社会进入了大规模开发时期。

台湾人的亲密称呼?

“阮牵手”:“阮”就是“我的”,“牵手”就是配偶。台湾人对自己的丈夫或妻子,惯用爱称“牵手”,“阮牵手”就是“我的牵手”的意思。“牵手”这个称谓,起源於台湾高山族平埔人。按平埔人的“母系”家庭制度,嫁娶由男女自行选择,自由结合。女孩子长大後,父母给她建一间房子,让她单独居住。到了适婚年龄,姑娘更加注重梳妆打扮,穿上引人注目的漂亮衣裙去“旅游相亲”。

小伙子见到了自己的意中人,就采撷芍药、玉兰等有婚恋象徵意义的花束送上,姑娘如果也中意,就迎他入房同居。

待到身怀六甲之後,就牵着男人的手去拜见双亲,请求承认。因此,平埔人把结成夫妻称为“牵手”。

三国时期台湾被称为什么?

台湾在三国时期被称为夷州。

根据西晋陈寿《三国志·吴志·孙权传》中记载,孙权听说夷州(今台湾)有数万家,掳来可以补充民力,扩大兵员。于是,在黄龙二年(230年)春 ,孙权派遣将军卫温、诸葛直率领万余名官兵“浮海求夷洲及澶州”。

根据三国东吴临海郡太守沈莹《临海水土志》记载,当时孙权的这支部队在台湾驻扎了一年时间,后因军士水土不服才返回大陆。

这是台湾历史上最早出现的政权统治及驻军记录。由此可以得出结论:台湾是中国的领土,宗主权属于中国。

你好,我是上网学知识,根据我在网上的学习,台湾的历代叫发去下。

台湾省的名称在历朝历代屡有变更。春秋战国时期称台湾为“岛夷”;秦朝称“瀛州”;三国时期称“夷洲”,隋朝与唐朝时称“流求”;宋朝时称“流求”或“琉求”;元朝时名“琉求”或“瑠求”;明朝洪武年间称“小琉球”。明朝中期以后民间对台湾的称呼很多,如“鸡笼山”(指台湾北部)、“北港”(台湾西部沿海的通称)、“大员”、“台员”,而1558年的明朝官方文书《明神宗实录》中称台湾为“东番”。郑成功改称“东都”,后郑经改为“东宁”。清朝更名为“台湾”,并设置台湾府,隶属于福建省,这是台湾的正式定名。

所以在三国时期叫“夷洲”,其实对台湾的官方文字记载,可追溯到三国时期。公元230年(孙吴黄龙二年),吴大帝孙权派将军卫温、诸葛直率“甲士万人”抵达台湾(当时称夷洲)。

三国东吴丹阳太守沈莹的《临海水土志》详细记载了当时台湾的方位、地形、气候、居民、物产、习俗,是世界上对台湾最早的记述之一。

台湾人户口上民族一栏填的是汉族吗?

闽南人,客家人及外省人大部分填写为汉族,但是也有从大陆过去的少数民族,如苗族,满族(国民党副主席关中即辽宁的满族),回族,藏族,蒙古族等,其余的为山地同胞,即高山族,不过在台湾分的更详细,也是那样填写,如阿美族,泰雅族,邵族等

闽南人,客家人及外省人大部分填写为汉族,但是也有从大陆过去的少数民族,如苗族,满族(国民党副主席关中即辽宁的满族),回族,藏族,蒙古族等,其余的为山地同胞,即高山族,不过在台湾分的更详细,也是那样填写,如阿美族,泰雅族,邵族等